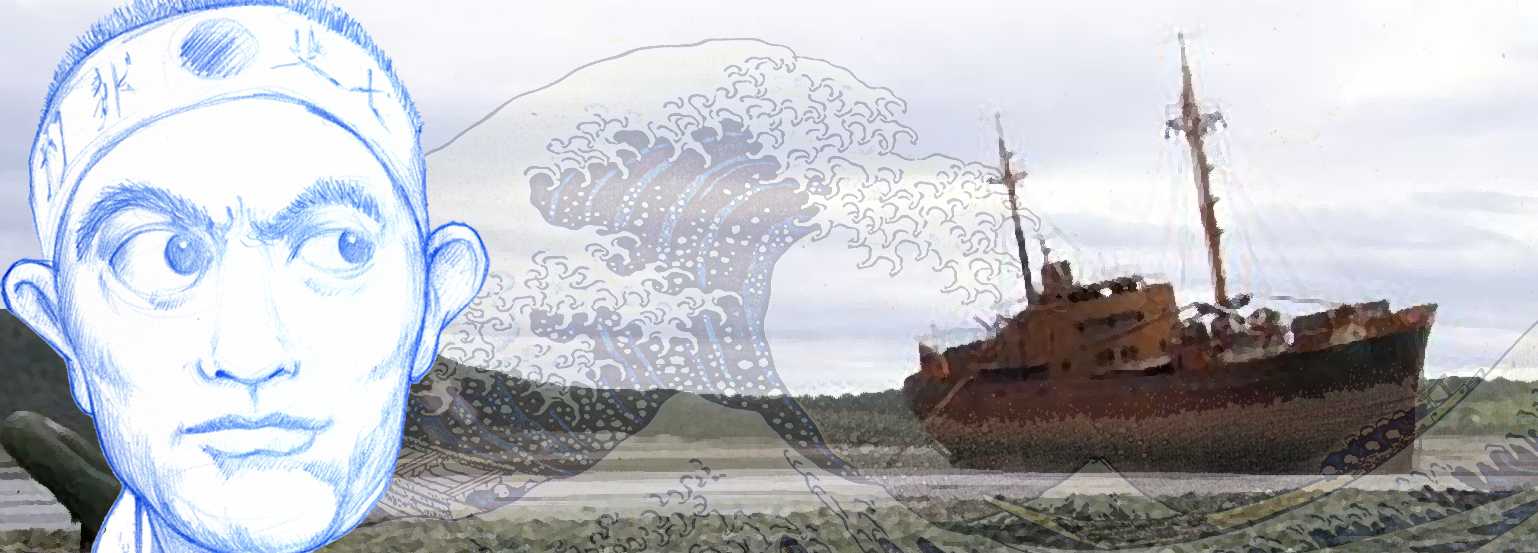

Algo del insoportable y maligno soborno de la vida adulta aparece en el asentamiento en tierra del marino Ryuiji Tsukazaki, en El marino que perdió la gracia del mar. Olvidar el resplandor que casi ciega, renunciar a ese frío que desprende siempre la absoluta libertad, y ello a cambio de acostarse cada noche con la misma mujer, una mujer como cualquier otra, es quizá semejante al proceso de crecer cediendo respecto a una cierta pureza infantil que nada tiene que ver con la candidez ni la inocencia, sino con una especie de dura, virginal y penetrante capacidad de visión –no en vano es Noburo un pequeño precursor del viejo Honda– sobre los engaños y las miserias de la vida adulta, la cual se forma siempre, y precisamente para su propia consistencia, una especie de camisa de fuerza de un solo y definitivo uso –o así lo ven los niños. Crecer es por tanto equivalente a precipitarse del mar a la tierra, de la libertad a la cárcel, de la inmensidad a la estrechez, de la persecución de la gloria a los sillones, las vajillas y los trajes de importación inglesa. Pero en la historia que cuenta Mishima no hay un corte limpio entre los espacios.

El grupo de jóvenes al que Noburo pertenece sostiene que el mundo está vacío, que en el vacío hay un orden, que ellos mismos son, en su total falta de pasión, los guardianes de ese orden, y que no por otra cosa que su genio deben matar al nuevo padre de Noburo, restituyendo así, mediante ese «sabor amargo» de la gloria, la heroicidad de todo auténtico marino. La fiebre de luz no es ya, como era el caso en Sed de amor, el ardor de una frenética pasión, sino el delirio peligroso y visionario de aquellos que todavía presienten que el mundo está a punto de dejar caer su burka, de soltar su tinta negra, de exhalar su aliento fétido y de enredar sus innumerables y delgados vendajes, banales pero indestructibles, en torno a sus jóvenes cabezas. La serena resolución de quien no permite que le domestiquen ni siquiera en el sentido de exhibir resistencia o rebeldía constituye el arma secreta del grupo de vivisectores. Es cierto que Mishima parece desplazar el problema haciendo que sean precisamente niños los capaces de actuar conjuntamente por una causa «común». En realidad se trata de unos chicos de trece años que muy probablemente lleguen a ser padres, profesores, médicos, banqueros, dependientes. Son ellos tan sólo los que juzgan con esa inclemencia las letanías de la vida adulta; son los que crecerán los que no tienen compasión con los que han crecido. Pero no deja de subsistir cierta incertidumbre sobre si el problema resulta realmente desplazado.

Fiebre de amor y fiebre de odio. Ambas preludian en Mishima muertes grotescas, violentas, incómodas. Tal vez Noburo habría consentido en tener a Ryuji como padre si éste hubiese permanecido lo que era: un ausente perdido en la distancia envolvente del mar. Afincándose en la tierra como una planta exangüe el marino pide a gritos el golpe de gracia. Y sin embargo –así aparece al menos en los alucinados ojos de los chicos– sólo por esta vía el hombre de mar encontrará la muerte gloriosa, esa cuya busca que le condujo a exuberantes paisajes, cerca del sol tropical, allí donde su única compañía en un barco en perpetuo balanceo eran sólo el mar, la noche y las estrellas. Los niños no siempre desconocen lo terrible.

«Frases peligrosas» –escribe Yourcenar en su ensayo sobre Mishima–, palabras con las que azotar la «sabiduría prudente y normal en la que vivimos o sobre la cual vegetamos todos, la sabiduría peligrosa, pero vivificante, de un fervor más libre y de un absoluto mortalmente puro».