Ya se acerca la hora de la muerte de Virgilio y de su arte, de esa extraña y frecuente sensación de delirio y de distancia. Es la agonía, presente e infinita, paisaje de la tierra, del cuerpo y la conciencia, nostalgia de la vida y del amor al conocimiento porque en su agonía, Virgilio arrima las piedras de la tumba para que el hombre resucite. Es su muerte un canto a la poesía cuya misión es disolver las sombras porque “nada puede el poeta, ningún mal puede evitar; se le escucha únicamente cuando magnifica el mundo, pero no cuando lo representa tal como es” ¡sólo la mentira es gloria, mas no el conocimiento!

Durante el viaje por el Adriático nada le permite olvidar pues cada ola es un recordatorio, el relato del agua que hace el trabajo sucio invocando a la muerte hacia la orilla de Brindisi. Y de allí será llevado por tierra sobre en una fúnebre litera expuesta a la muchedumbre que se mofa del casi cadáver. Su esclavo y guía, Lisanias, será apocalíptico profeta. “Ay, le era imposible engañarse o dejarse engañar por esperanzas; demasiado bien conocía a este público, para quien la grave labor del poeta, la auténtica, la que aguanta el saber, consigue tan poca atención como la de los esclavos…” Virgilio fue sólo espuma de una sola ola, la grandeza es simple casualidad, el dominio del genio es un teatro, una lucha ridícula contra una ley férrea; reconocer esto es lo más alto, dominarlo es imposible.

Es al poeta Herman Broch, escriba y exégeta de Virgilio, a quien le toca pensar en la personalidad del poeta en el mundo y su importancia en la historia, es quien se obsesiona en el conflicto entre el arte y el poder, en la relación entre ética y estética porque todo valor estético que no surja con un principio ético se convierte precisamente, en su contrario, en kitsch. Precisamente esto es lo que representa La Eneida, de ahí la compulsiva obsesión de Virgilio por destruirla porque “el arte que no es capaz de reproducir la totalidad del mundo no es arte.”

Es Virgilio envuelto por la presencia de recuerdos, de todo abandono anterior a la creación, rodeado por el resplandor de la llama helada de la pre-creación, de su no nacimiento y su pre-muerte, él, el azar desnudo, que es la soledad más su nombre, volvía a anunciar ahora su aspiración hegemónica… ésta era la meta, ahora visible, en tierra, de la caída, lo sin nombre mismo. Su despedida era un comienzo porque escribir poesía significa adquirir el conocimiento a través de la muerte.

La espera le dice que la muerte es la generadora del cosmos mismo. Significa la creación. Su ruptura es génesis, una reconquista: la de las palabras, un acto de fe en los poderes de la palabra. La muerte es el monstruo telúrico que devora a los muertos y que a su vez los habrá de parir como frutos de la tierra fecunda, y concibe a ésta como único medio de conocimiento de la verdad más profunda: la de la muerte. No es fortuito, pues en el arte de Broch llega a ser agobiante la insistencia en el aspecto de la muerte porque «la escritura es siempre una impaciencia del conocimiento.»

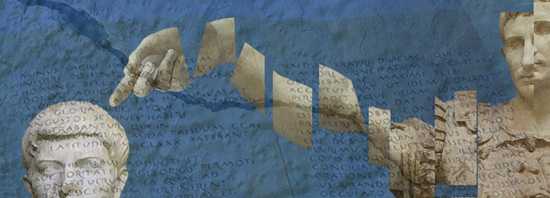

Virgilio abandona la retórica y la vida para buscar más allá de la coraza de Augusto, la que ostenta a los partos vencidos. Virgilio abandona las “virtudes del Imperio Romano” porque parecen ser la maldición que pesa sobre La Eneida, y es que La Eneida descansaba sobre los pilares de la pasión romana y su historia. Su dicha y su límite eran el hecho de que podía derivarse del concepto divino del César, el cual no le proporcionaba la base del conocimiento. La supremacía del conocimiento sobre la creación o la acción se pone de manifiesto en la parte más convencional de la novela: el diálogo entre Virgilio y César, como el diálogo entre el Gran inquisidor y Cristo, o el de Naphta y Settembrini. Ambos encarnan dos instancias irreconciliables: el arte y el Estado. Virgilio es incapaz de comparar La Eneida con las victorias del Imperio. Además, La Eneida está inconclusa. Falta el momento culminante: el conocimiento de la muerte. Esa la sombra luminosa de la realidad, del tiempo, de la verdad, que recorre también toda la obra de Broch, en verso y prosa.

Virgilio pretende incinerar La Eneida en un gesto desesperado de quien, habiendo renegado de su condición de poeta, descubre que, aun a pesar suyo, debe hacer poesía. Si la obra de arte es “el destello del absoluto que arde y se renueva en el hombre”, la voz del poeta es indispensable. Y con gran dolor Virgilio cumple los deseos del emperador, quien le había pedido que heredara el poema a Roma. Virgilio, como el mismo Broch, desprecia la idea de que la belleza sea una creación por decreto de los poderosos, incluyendo a los dioses. Con un agudo sentimiento de sus debilidades, el grito de Eneas es su propio grito. César Augusto y sus amigos no entienden la obsesión de quemar la obra. En su lecho de moribundo Virgilio vuelve al mismo punto: «En la tierra nada se transforma en divino. Yo canté a Roma y mi obra no tiene más valor que las estatuas en los jardines de Mecenas. Roma no vive por la gracia de los artistas. Las obras de arte serán demolidas, La Eneida quemada…»

Virgilio, en sus delirios, reencuentra sus vehemencias, con una inquietud adolescente vuelve a Porcia, y la rechaza porque “quien quiera conocer la verdad sobre los poetas y la poesía, tendrá que abstenerse de toda idolatría”, el arte debe ser más fuerte que el tiempo, lo suficientemente fuerte como para llenar ese lapso que le ha sido otorgado al ser humano para desplazarse, para reposar sus ojos, con una espera casi alegre, un saber librado del olvido. Esta era la esperanza de Virgilio.

Toda La Eneida es una fantasma, y sólo deja de ser una obra aislada, insuficiente, cuando se mide con el concepto atemporal e inmutable de lo poético. La poesía es un conocimiento y no una ciencia, puesto que no se ocupa de lo casual y lo perecedero, y quien quiera interpretarla no obra mejor que el que ve en las formas de las nubes animales y hombres.

Virgilio, Hermann Broch, caminará —indeciso— hacia la muerte, anhela arribar a ese puerto en donde las palabras ya no son los puentes sino el punto final. Sueña que las voces regresan a la verdad, al poema como anhelo de transformación, tormenta que se despeja de nubes para negar esa ausencia llamada Dios y afirmar la presencia de quien lo inventa, o la desesperanza de ser el agónico quien funda la imagen y la semejanza. El mismo Broch había sido el hombre “desesperado y envuelto en las redes de una vida, por muchos conceptos enredada”, había sido como “un artista de la evasión, de cierta edad, en la feria […] cuya profesión es dejarse atar, para demostrar de que forma tan magnífica puede deshacerse aún de las ataduras más firmes”. Sobre algo oscuramente parecido a su actitud como poeta había escrito en La muerte de Virgilio: “se había convertido en un hombre sin paz, que huye de la muerte y busca la muerte, que busca la obra y huye de la obra, uno que ama y que odia, un vagabundo a través de las pasiones internas y externas, un huésped de su propia vida.”

Broch, Hermann. El Kitsch, la vanguardia y el arte por el arte.

Hanna Arendt – Hermann Broch. Briefwechsel 1946. Edit. Paul Michael Lützelel. Pág. 169.